Erste Ergebnisse

Es ist viel passiert!

Gemeinsam mit mehr als 2.700 anderen Menschen haben Sie im Winter 2012/2013 und im Frühjahr 2017 an den ersten beiden Befragungen der Studie „Erwartungen an Wirtschaft und Gesellschaft“ teilgenommen. So haben Sie Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit die einmalige Möglichkeit eröffnet, mehr über unsere Gesellschaft zu erfahren.

Vielen herzlichen Dank dafür!

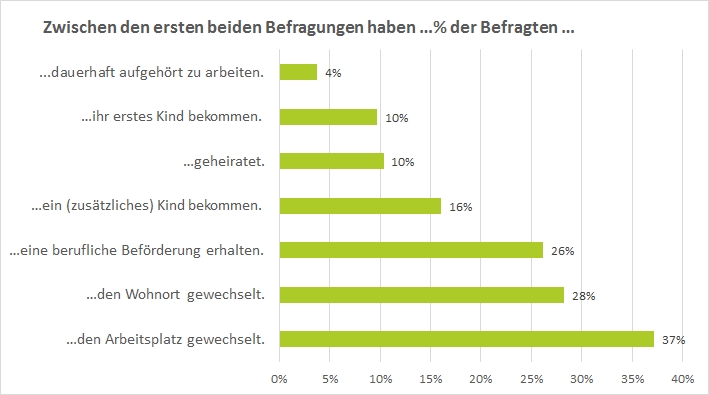

In den mehr als vier Jahren zwischen den Befragungen ist viel bei Ihnen passiert: So heirateten beispielsweise 10% der Teilnehmenden, 16% wurden Vater oder Mutter und 37% haben ihren Arbeitsplatz gewechselt. Solche Veränderungen können den Alltag, aber auch die persönlichen Ansichten und Wünsche stark beeinflussen. Wie wirken sich solche Veränderungen auf die Zufriedenheit in unterschiedlichen Lebensbereichen aus? Im Folgenden stellen wir Ihnen dazu ausgewählte erste Ergebnisse vor.

Nach der Heirat auf Wolke 7?

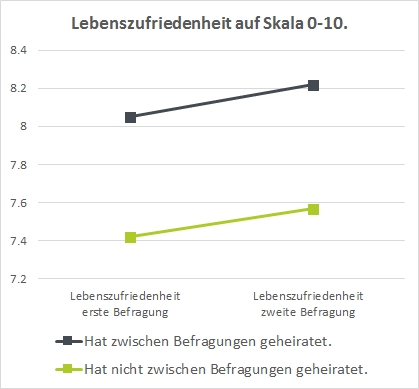

Eine Heirat ist ein schönes Ereignis – doch hält das Glück auch an, nachdem das letzte Tortenstück gegessen wurde? In beiden Befragungen wurden Sie darum gebeten, auf einer Skala von 0 (ganz und gar unzufrieden) bis 10 (ganz und gar zufrieden) Ihre gegenwärtige Zufriedenheit mit Ihrem Leben einzuschätzen. Erfreulicherweise lag die durchschnittliche Lebenszufriedenheit in beiden Befragungen bei über 7 Skalenpunkten – klar im positiven Bereich über dem neutralem Mittelwert 5! Und nicht nur das: Zwischen den Befragungswellen gab es zusätzlich einen kleinen Anstieg des Durchschnittswertes um gut 0.2 Skalenpunkte.

Welchen Einfluss auf das Glück hat aber nun das Heiraten? Diejenigen Teilnehmenden unserer Studie, welche sich zwischen den Befragungen das Ja-Wort gaben waren einerseits in beiden Befragungswellen mit ihrem Leben deutlich zufriedener als jene die dies nicht taten. Andererseits erfuhren beide Gruppen zwischen den Befragungswellen einen vergleichbaren Anstieg ihrer Lebenszufriedenheit. Alles in allem heißt das: Eine Heirat macht nicht zufriedener (oder unzufriedener), sondern zufriedene Menschen heiraten eher!

Hier zeigt sich deutlich der Vorteil unserer Langfristperspektive: in einer einmaligen Befragung wären solche differenzierten Schlüsse nicht möglich.

Egal ob zwischen den Befragungen geheiratet wurde oder nicht: die Befragten erlebten einen vergleichbaren Anstieg ihrer Lebenszufriedenheit.

Kinderbetreuung ungleich verteilt

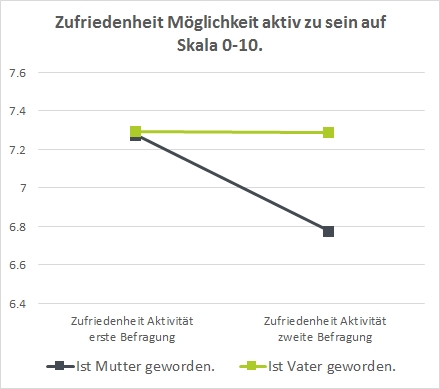

Mit der Geburt eines Kindes ändert sich viel im Leben von Müttern und Vätern. Deshalb fällt es – bei aller Elternfreude – häufig schwer Arbeitsansprüche, Betreuungsaufgaben und persönliche Wünsche in Einklang zu bringen. Dies zeigen auch die Ergebnisse unserer Studie: Diejenigen Befragten, die in der Zeit zwischen den Befragungen Eltern geworden sind, wurden nach der Geburt deutlich unzufriedener in Bezug auf ihre Möglichkeiten geistig und körperlich aktiv zu sein. Bei denjenigen, die kinderlos blieben, war es umgekehrt: Sie wurden diesbezüglich sogar etwas zufriedener.

Betrachtet man Mütter und Väter getrennt voneinander, zeigt sich, dass lediglich bei den Frauen die Zufriedenheit nach der Geburt eines Kindes stark zurückging. Männer blieben hingegen genauso zufrieden wie zuvor. Der vermutliche Grund: Obwohl immer mehr Väter in Elternzeit gehen, betreuen immer noch vor allem die Mütter den Nachwuchs.

Nach der Geburt eines Kindes werden nur Frauen weniger zufrieden mit ihren Möglichkeiten, aktiv zu sein.

Von der Normalarbeit zur atypischen Beschäftigung?

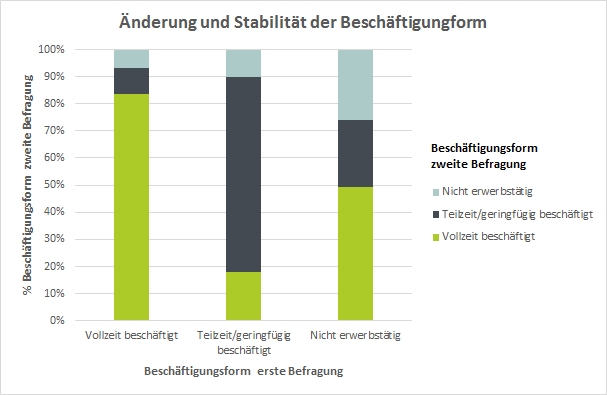

Derzeit wird viel über die Auflösung des so genannten Normalarbeitsverhältnisses diskutiert. Denn anstatt unbefristet und in Vollzeit scheinen immer mehr Menschen in Teilzeit und befristet zu arbeiten, also in so genannten atypischen Beschäftigungsformen. Befürworter dieses Wandels betonen, dass sowohl Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber von dieser Flexibilisierung profitieren. Kritiker befürchten hingegen, dass er einseitig zu Lasten der Beschäftigten geht. Wie stark sind unsere Befragten von dem Wandel betroffen? Unsere Studie zeigt: Die zur Zeit der ersten Befragung in Vollzeit Beschäftigten waren dies zu einem Großteil (83%) auch in der zweiten Befragung. Zwar verblieben die meisten Teilzeit- und Geringfügig-Beschäftigten in diesen Beschäftigungsformen, ein gewisser Anteil (18%) wechselte jedoch auch in Vollzeitarbeit. Nicht-Beschäftigte der ersten Befragung waren zum Zeitpunkt der zweiten Befragung zum Großteil (74%) in Beschäftigung gewechselt.

Wer in der ersten Befragung in Vollzeit beschäftigt war, war dies fast immer auch in der zweiten.

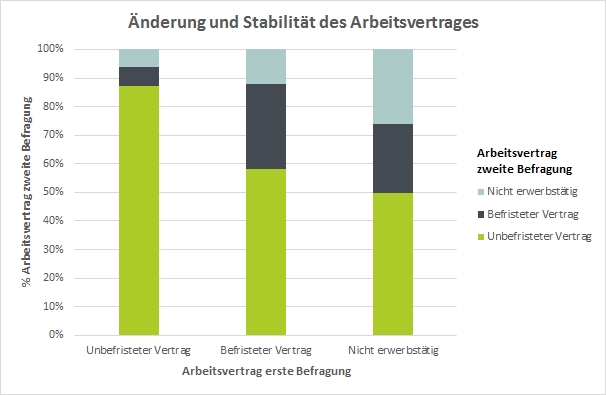

Auch wenn man die Sicherheit der Arbeitsplätze betrachtet, finden sich keine Hinweise, dass die Normalarbeitsverhältnisse verschwinden. Während zur Zeit der ersten Befragung unbefristet Angestellte zu 87% auch noch in der zweiten Befragung unbefristete Arbeitsverträge hatten, ist die Mehrheit (58%) der befristet Beschäftigten in unbefristete Beschäftigung gewechselt.

Eine atypische Beschäftigung scheint für viele Befragten also eher eine Übergangsstation auf dem Weg in ein „Normalarbeitsverhältnis“ zu sein. Allerdings ist es trotzdem möglich, dass der Übergang hin zu „atypischer“ Beschäftigung in bestimmten Branchen außerordentlich häufig auftritt. Ob dies tatsächlich so ist, werden weitere Analysen zeigen.

Wer in der ersten Befragung befristet angestellt war, ist in der zweiten Befragung sehr häufig unbefristet beschäftigt.

Jobwechsel: die meisten leben gut damit!

Manche Menschen wechseln den Job, weil sie es selbst gerne möchten. Andere müssen sich eine neue Arbeit suchen, da ihr Vertrag befristet ist. Wie ist es den Jobwechselnden in unserer Studie ergangen und wie jenen, die im gleichen Arbeitsverhältnis geblieben sind?

In beiden Befragungen sollten die Befragten auf einer Skala von 0 (ganz und gar unzufrieden) bis 10 (ganz und gar zufrieden) einschätzen, wie zufrieden sie mit ihrer Arbeit und ihrem Einkommen sind. Dadurch zeigte sich: Diejenigen, die zwischen den Befragungen ihren Arbeitsplatz gewechselt hatten, waren zuvor deutlich unzufriedener mit ihrer Arbeit als die anderen. Nach dem Jobwechsel waren sie jedoch sogar zufriedener als Menschen, die ihren Job behalten hatten. Bei diesen ging im gleichen Zeitraum die Arbeitszufriedenheit moderat zurück.

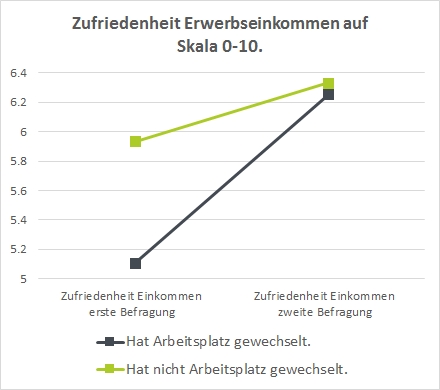

Die Zufriedenheit mit der Arbeit hängt von verschiedenen Aspekten ab – zum Beispiel vom Betriebsklima, von den Aufstiegs- und Fortbildungsmöglichkeiten und natürlich auch vom Einkommen. Diejenigen, die zwischen den Befragungen ihren Arbeitsplatz gewechselt hatte, waren in der ersten Befragung unzufriedener mit ihrem Erwerbseinkommen als andere. In der zweiten Befragung waren sie genauso zufrieden wie diejenigen, die in ihrem Job geblieben sind. Die gute Nachricht für diejenigen, die ihren Job behalten haben: Auch sie wurden im Laufe der Zeit immer zufriedener mit ihrem Einkommen.

Wer seinen Arbeitsplatz wechselte, erlebte einen steileren Anstieg in der Zufriedenheit mit dem Erwerbseinkommen.

Ihre Teilnahme: auch zukünftig unersetzlich!

Dank Ihres Engagements ist mithilfe der ersten beiden Befragungen unserer Studie noch eine Fülle von politisch relevanten und spannenden Analysen möglich. Trotzdem möchten wir Sie bitten, auch an der dritten Befragung teilzunehmen.

Das hat drei wichtige Gründe:

- Damit wir Aussagen treffen können, die für die gesamte Bevölkerung in Deutschland verallgemeinerbar sind, sind wir darauf angewiesen, dass an jeder Befragung möglichst viele Menschen teilnehmen. Je mehr es sind, desto verlässlicher und detaillierter können unsere Analysen sein.

- Wir interessieren uns für die langfristigen Auswirkungen von bestimmten Ereignissen: Wie beeinflussen beispielsweise die Geburt eines Kindes oder ein Jobwechsel auf lange Sicht die Erwartungen der Menschen an Wirtschaft und Gesellschaft?

- Regelmäßig stattfindende Befragungen ermöglichen uns, gezielt Fragen zu aktuellen Ereignisse und gesellschaftlichen Diskussionen zu stellen.

Helfen Sie uns mit Ihrer Teilnahme dabei, die Bedeutung unserer Studie für Politik und Öffentlichkeit weiter zu stärken!